住宅用火災警報器の維持管理

更新日:2023年1月27日

住宅用火災警報器が適切に機能するためには維持管理が重要です。「いざ」というときに住宅用火災警報器がきちんと働くよう、日頃から点検とお手入れをしておきましょう。

汚れた場合の手入れ

警報器にホコリが付くと火災を感知しにくくなります。汚れが目立ったら、乾いた布でふき取ってください。特に、台所に取り付けた警報器は、油や煙などにより汚れが付くことがあります。布に家庭用中性洗剤水を浸し、十分絞ってから汚れをふき取ってください。シンナーなどは絶対使用しないでください。また、故障の原因となりますので、水洗いは絶対しないでください。

日頃の作動点検

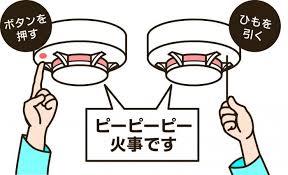

法令上の点検義務はありませんが、定期的(月に1度くらい)にちゃんと作動するかのテストをおすすめします。また、長期間家を留守にした後も正常に作動するかテストしてください。テストの方法は、本体から出ているヒモを引くものや本体のボタンを押すものなど機種により異なりますので、取扱説明書でテストの方法を確認してください。

機器の交換時期

本体の寿命は、おおむね10年(一部5年のものもあります)です。自動試験機能が付いているものは、機能の異常が表示され、または音響により伝達された場合は、本体ごと交換が必要です。自動試験機能の付いていないものには、交換期限が火災警報器本体に表示されていますので、その期限が経過しないよう機器本体の交換が必要です。

電池の寿命は、おおむね5年から10年が目安です。電池の寿命がくると「電池切れです。」と音声でお知らせするか、「ピッ…ピッ…」と短い音が一定の間隔で鳴りますので、新しい電池に交換する必要がありますが、本体の寿命が近づいている場合は、コスト面からも新しい火災警報器に交換することをお勧めします。

交換した警報器の廃棄

五島市のごみ分別方法により、住宅用火災警報器を本体と電池に分けて、本体は「資源ごみ4(金属製品)」に、電池は「有害ごみ」として廃棄してください。

火事でもないのに警報器が鳴った場合

火事でないときは、火事以外の調理中に出る湯気や煙などを感知して警報が鳴ったときは、警報音停止ボタンを押すか、窓を開けるなどして室内を換気することにより警報音は止まり、通常状態に戻ります。

また、電池切れや故障の際には音声や注意音で知らせます。一般的にボタンを押すか、ヒモを引くと、一時的には止まりますが、その後の処置については、取扱説明書で確認してください。

日本火災警報器工業会ホームページに「住宅用火災警報器の警報が鳴った時の対処方法」が掲載されています。メーカー別の機種ごとに、警報が鳴った時の正しい対処方法が記載されています。

- 日本火災報知器工業会ホームページ(外部サイトにリンクします)

実際に火事のときは大声で周りに火事を知らせ、119番通報をしてください。可能な場合は消火を行ってください。消火が難しいときは、すぐに避難してください。

このページに関する問い合わせ先

消防本部 消防課 予防係

郵便番号:853-0031

長崎県五島市吉久木町628番地5(消防庁舎)

直通電話:0959-72-3133

ファクス番号:0959-72-1512(直通)